Historia

Las líneas de investigación que actualmente se cultivan en el grupo de investigación de Ecología y

Biodiversidad Marina (ECOBIOMAR) arrancan en 1973. Cuando A. Guerra inició sus trabajos sobre

ecología marina, y más en concreto sobre los cefalópodos, el profesor Margalef le dio un consejo de

maestro: «tienes primero que conocer muy bien la taxonomía de esa clase de Moluscos». Entre 1974 y

1992 el estudio de la biodiversidad de los cefalópodos dio lugar a varios trabajos, una Tesina de

licenciatura, una Tesis Doctoral y al libro “Mollusca: Cephalopoda”, primer título de la colección Fauna

Ibérica, publicado en 1992. Nunca se ha perdido esta línea en el grupo y, entre otros resultados, se han

descrito varias especies nuevas para la ciencia.

Treinta años hace también ahora que nació el interés por la dinámica de poblaciones de los recursos

de cefalópodos explotados industrialmente. Iniciada con el pulpo común (Octopus vulgaris) en aguas

del Mediterráneo occidental y del Banco Sahariano, esa línea de investigación abarcó pronto a otros

cefalópodos en Galicia, de los que apenas se conocía su biología y ecología. Sucesivamente se

completaron los conocimientos sobre las especies de presentes en las aguas gallegas, la mayoría

sujetos a una explotación industrial: el choco (Sepia officinalis), los calamares (Loligo vulgaris y Loligo

forbesii), el volador (Illex coindetii), la pota bolsa (Todaropsis eblanae), y el globito (Sepiola atlantica). La

persistencia de esa línea en el tiempo queda reflejada por el actual estudio de esos aspectos en el

pulpo cabezón (Eledone cirrhosa).

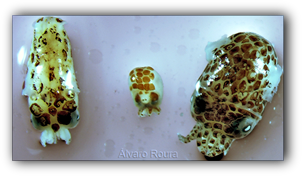

Con objeto de estudiar determinados rasgos del ciclo vital de alguna de esas especies, principalmente

su edad y crecimiento, fue necesario mantenerlos en cautividad. De esa manera nació y se

desarrollaron las técnicas de cultivo y de cronobiología para esas especies. Las de cultivo unas veces

meramente experimentales, como en el caso del choco y la sepiola, pero otras también con una

potencial proyección industrial, como en el caso del pulpo común.

Ya desde un principio, este grupo nació con vocación internacional, y han sido, y son, numerosos los

contactos y colaboraciones con otros investigadores y centros de investigación de todo el mundo.

que reúne a todos los teutólogos del mundo en sus congresos trianuales. Otras pruebas de ello, son

las tesis doctorales y los trabajos desarrollados con especies de localidades muy lejanas, como el

pulpo de los changos (Octopus mimus) del norte de Chile, o las especies de cefalópodos de grandes

profundidades y fuentes hidrotermales de la dorsal del océano Pacífico.

También nació este grupo con vocación interdisciplinar, como lo es la propia disciplina de la ecología.

Así, se desarrollaron trabajos sobre la biogeografía, evolución y diferentes aspectos de la fisiología en

colaboración con colegas de nuestro propio instituto y de centros extranjeros. Y, como era lógico, se

integraron a los estudios realizados en esta clase de moluscos, la ecología trófica (los cefalópodos

como presas y depredadores), la ecología del comportamiento, y la parasitaria, esta última con una

proyección internacional muy relevante, que se desarrolla con un proyecto financiado por la Unión

Europea que engloba 21 entidades públicas y privadas de todo el mundo (PARASITE).

¿Hemos trabajado en ciencia básica o aplicada? Pensamos que no cabe esa distinción. Nuestra

experiencia nos ha demostrado que esa disección es, en la mayoría de los casos, ficticia: lo que en un

momento parece carecer de aplicación la tiene, y muy acusada, con el transcurso del tiempo.

Después de casi 34 años de trabajar considerando a los cefalópodos como la base de nuestros

estudios, por diferentes razones ligadas a la creciente dificultad de la consecución de fondos para la

investigación sobre estos organismos a diferentes niveles, pero, sobre todo, intelectuales, se decidió

dar un giro a las líneas cultivadas por los miembros de ECOBIOMAR: pasar de la consideración de un

grupo taxonómico concreto a cultivar disciplinas. De esta manera, nuestros estudios se ampliaron a las

relaciones entre la distribución y abundancia de las fases larvarias de los cefalópodos y los factores

ambientales, que es la línea en la que se inserta el proyecto LARECO, cuyos antecedentes son otros

proyectos desarrollados desde unos diez años antes de la actualidad, y que nos ha conducido a la

integración en equipos pluridisciplinares, lo que ha significado un enriquecimiento mutuo. Dentro de

ella, y para rellenar una amplia laguna existente en Galicia, uno de los miembros más jóvenes de

ECOBIOMAR se ha hecho un experto en mesozooplancton, y en los estudios de ecología parasitaria

se han dado cabida a los peces, así como al riesgo y las repercusiones sanitarias de las parasitosis en

organismos marinos en general (PARCODE).

Para finalizar, decir, que los estudios de oceanografía biológica y de pesquerías se han ido decantando

progresivamente hacia la gestión de los recursos marinos desde una perspectiva ecológica, es decir,

basada en la protección de los hábitats y ecosistemas más que en las especies consideradas como

poblaciones uniespecíficas y aisladas. Esta moderna concepción de la gestión pesquera se ha

sustanciado en un proyecto que se realiza actualmente en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de

Galicia (CEFAPARQUES), basado, no podía ser menos si se considera la historia del grupo, en los

cefalópodos con puestas bentónicas, como el pulpo, el choco y el calamar.

ECOBIOMAR tiene, pues, una línea de actuación multidisciplinar desde hace 40 años, que se ha ido

enriqueciendo con el transcurso del tiempo.

Primeros estudios

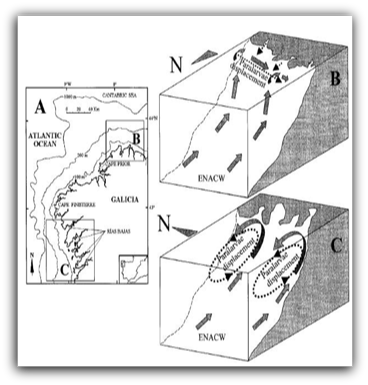

El primer estudio se realizó a bordo del BO Poseidón en colaboración con la Universidad de Kiel. Este

estudio dio pistas sobre la relación entre la abundacia de cefalópodos y el agua aflorada. Se encontró

que la abundancia de paralarvas de cefalópodos era mayor en la zona de las Rías Baixas bajo

condiciones de afloramiento. Se hipotetizó sobre la existencia de unas celdas de retención costera de

larvas de cefalópodos debido al acople entre su posición vertical y las corrientes existentes (Rocha et

al., 1999). Este trabajo permitió acotar el área de estudio a la Ría de Vigo, donde se encontró la mayor

abundancia de paralarvas planctónicas.

El segundo paso fue estudiar la pesquería de bajura del pulpo común en Galicia haciendo un modelo

basado en entrevistas a los pescadores (Simón et al., 1996; Rocha et al, 2004). El modelo se aplicó a

datos recogidos de la flota artesanal de Galicia entre 1997 y 2000: 73 entrevistas hechas en 22 puertos

de la parte oeste de la división ICES VIIIc y 75 en16 puertos en la parte norte de la división ICES IXa. La

captura media oficial desde 1997 al 2000 y los datos estimados del modelo estaban significativamente

correlacionados (Otero et al., 2005). Este estudio desveló que se podía predecir la población de adultos

explotada en función del reclutamiento de las paralarvas, que en el caso del pulpo común ocurre con un

desfase de un año.

Pulpo Cíes

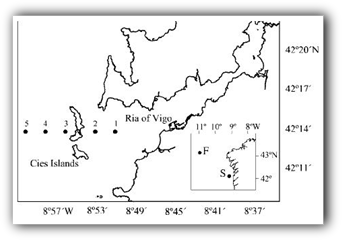

El proyecto Pulpo Cíes se realizó durante 2000 y 2001 para estudiar cómo las aguas afloradas afectan

a la abundancia y distribución de las paralarvas de Octopus vulgaris y loligínidos, dos especies de gran

importancia socio-económica en las costas de Galicia. La variación en la abundancia de pulpo se

estudió a lo largo de todo un año, observándose las mayores abundancias en Julio, Septiembre y

Octubre. Por otro lado, la abundancia de los loligínidos era más extendidad a lo largo del año, con dos

picos, uno al final de la primera y otro al principio de otoño. Se vio que la presencia/ausencia de

afloramiento modula la distribución espacial y la abundancia de Octopus vulgaris y larvas de loligínidos

(González et al. 2005). Cuando el afloramiento extiende su influencia dentro de la ría las paralarvas

parece que se desplazan al interior de la ría para evitar ser expulsadas fuera del sistema.

PULPOCEAN

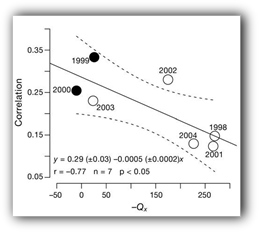

Este proyecto relizado entre del 2003 al 2005 tenía como objetivo estudiar el marco meteorológico,

físico y biogeoquímico en el que habitan las paralarvas de pulpo, así como de su ciclo reproductivo,

información necesaria para determinar la edad de madurez del pulpo (1788 g para hembras y 903 g

para machos) que contribuyeró a aumentar el mínimo capturable a 1 kg en Galicia. El ciclo reproductivo

del pulpo está acoplado con el afloramiento costero inducido por el viento en aguas de Galicia, de

manera que las hembras ponen huevos en los meses de primavera (antes de la estación de

afloramiento) y su eclosión coincide con los meses de afloramiento. Las paralarvas se desarrollan en el

plancton durante menos de tres meses y al año siguiente costituyen la biomasa reclutable por las

pesquerías (Otero et al., 2007). Además, usando las series temporales disponibles para la flota

artesanal gallega (1994 a 2007), se observó que los patrones de viento estacionales que se dan

durante la etapa planctónica del pulpo explican hasta el 82% de las variaciones inter-anuales en la

captura de adultos (Otero et al. 2008). Otro de los resultados de este trabajo fue descubrir que la

abundancia de paralarvas de pulpo es mayor tras los pulsos de afloramiento, cuando los nutrientes

aportados se transfieren a la cadena trófica (disminuyen nitratos, amonio y clorofila). Esta información

sugiere que las paralarvas de pulpo evitan ser expulsadas del sistema por los pulsos de afloramiento,

alterando su posición vertical y reteniéndose cerca de costa (Otero et al. 2009).

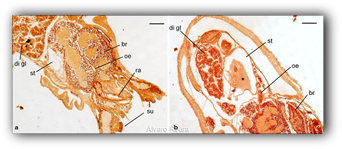

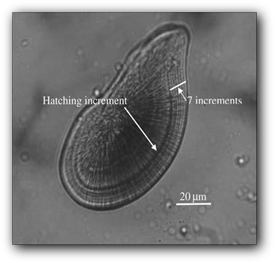

ECOBIOMAR ha liderado el estudio para obtener la edad, el crecimiento y la mortalidad de paralarvas

salvajes de loligínidos, gracias al estudio de los estatolitos de 273 individuos recogidos en la ría de Vigo

(Gónzález et al., 2010). Los principales resultados fueron: i) la eclosión se da a lo largo de todo el año

con con dos picos, al final de la primavera y otro pico al principio de otoño; ii) las paralarvas son

planctónicas durante al menos tres meses y iii) la tasa instantánea de mortalidad durante los primeros

90 días fue 9.6, 5.3 y 4.8% d-1 para 2003, 2004, y 2005, respectivamente.

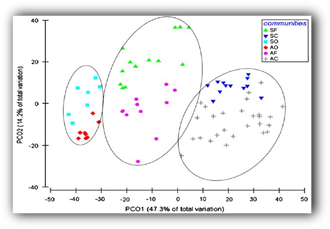

CAIBEX

Durante los años 2008 al 2010 ECOBIOMAR participó en un proyecto multidisciplinar de gran escala

(CAIBEX). En este proyecto se hicieron muestreos interdisciplinarios en dos áreas de afloramiento (una

estacional y otra permanente) para determinar como interacciona el material biogénico (disuelto y

particulado) exportado de las eutróficas zonas de afloramiento por los filamentos costeros hacia el

océano oligotrófico adyacente. Los dos sistemas de afloramiento elegidos fueron Cabo Silleiro (42ºN,

afloramiento estacional al noroeste de España) y Cabo Ghir (30ºN, afloramiento permanente al Oeste

de Marruecos).

En CAIBEX las comunidades de mesozooplancton presentes en la Ría de Vigo se definieron para

identificar las interacciones biológicas que afectan a las paralarvas de cefalópodos (Roura et al., 2013)

e identificar parásitos del zooplancton como los acantocéfalos en el krill costero (Gregori et al., 2012,

2013). Una de ellas, la dieta, había sido un misterio hasta la fecha, ya que absorven las presas en

forma de licuados en vez de fragmentarlas. Las paralarvas de cefalópodos inyectan enzimas digestivos

a la presa, digiriéndola externamente y posteriormente ingiriéndola por succión (Boletzky, 2003;

Villanueva y Norman, 2008). Sin embargo, se puso a punto una técnica molecular para detectar el ADN

de Artemia franciscana dentro de una sola paralarva de Octopus vulgaris, confirmando así que las

herramientas moleculares permiten detectar estas interacciones tróficas (Roura et al., 2010).

El siguiente paso fue desvelar la dieta de las paralarvas de pulpo durante su etapa planctónica (Roura

et al. 2012). Para ello se ideó un método de PCR empleando primers para detectar presas en las

paralarvas capturadas en la Ría de Vigo. El gen ribosomal 16S se eligió para diseñar primers que

detecten crustáceos y peces sin amplificar el ADN del pulpo. Los análisis filogenéticos de las

secuencias obtenidas desvelaron hasta 12 familias de crustáceos (11 decápopodos y un eufausiáceo)

y dos familias de peces(Gobiidae y Carangidae). De acuerdo al Índice de Czekanowski (IC) el nicho

trófico de las paralarvas de pulpo es muy bajo (IC = 0.13), lo que significa que los pulpos son

depredadores especialistas, al menos, durante las primeras semanas de su etapa planctónica. Este

descubrimiento puede ser un importante avance para mejorar la supervivencia de las paralarvas en

acuicultura.

LARECO

Para poder gestioner correctamente un recurso se require de una actuación basada en el ecosistema.

LARECO se valdrá de todo el conocimeinto generado hasta la fecha, para poder conocer los misterios

de la ecología de las paralarvas de cefalópodos en la Ría de Vigo. Cuenta, además, de una ventaja

metodológica muy notable, como es la posibilidad de recoger muestras con la red de zooplancton

multinet. Esta herramienta permitirá desvelar la posición vertical exacta de las paralarvas y de las

comunidades de zooplancton a las que pertenecen en función de las distintas masas de agua

presentes.

LARECO será pionero en la estimación de la edad de las paralarvas de pulpo usando estiletes. De

hecho, se inición una colaboración con el Centro de Oceanografia de la Universidad de Lisboa para

desarrollar esta técnica en pulpo. Aparte de la edad, LARECO permitirá determinar si existen

diferencias en la dieta de las paralarvas de pulpo y detectar con herramientas genéticas la entrada de

parásitos intracelulares a través de la dieta. Esta aproximación a la ecología parasitaria dará pistas

sobre posibles causas de mortalidad. Otro de los pilares de LARECO será identificar genéticamente a

todas las paralrvas de cefalópodos encontradas en la Ría de Vigo para poder estudiar su diversidad

real, abundancia, distribución y ciclos de vida.

Referencias

González, A.F., Otero, J., Guerra, A., Prego, R., Rocha, F.J., Dale, A.W. (2005). Distribution of common

octopus and squid paralarvae in a wind-driven upwelling area. J Plankton Res, 27(3): 271-277.

González, A.F., Otero, J., Pierce, G.J., Guerra, A. (2010). Age, growth, and mortality of Loligo vulgaris

paralarvae: implications for understanding of the life cycle and longevity. ICES J Mar Sci, 67: 1119-1127

Gregori M, Aznar FJ, Abollo E, Roura A, González ÁF, Pascual S. (2012). Nyctiphanes couchii as

intermediate host for the acanthocephalan Bolbosoma balaenae in temperate waters off the NE Atlantic.

Diseases of Aquatic Organisms, 99: 37-47.

Gregori M, Aznar FJ, Abollo E, Roura A, González ÁF, Pascual S. (2013). Nyctiphanes couchii as

intermediate host for Rhadinorhynchus sp. (Acantocephala, Echinorhynchidae) from NW Iberian Peninsula

waters. Diseases of Aquatic Organisms, 105: 9-20.

Otero, J., Rocha F., González A.F., Gracia J., Guerra, A. (2005). Modelling artisanal coastal fisheries of

Galicia (NW Spain) based on data obtained from fishers: the case of Octopus vulgaris. Sci Mar, 69: 577-585

Otero, J., González, A.F., Sieiro, M.P., and Guerra, A (2007). Reproductive cycle and energy allocation of

Octopus vulgaris in Galician waters, NE Atlantic. Fish Res, 85: 122-129

Otero, J., X.A. Alvarez-Salgado, A.F. González, A, Miranda, S.B. Groom, J.M. Cabanas, G. Casas, B. Wheatle

and A. Guerra (2008). Bottom-up control of common octopus (Octopus vulgaris) in the Galician upwelling

system, northeast Atlantic Ocean. Mar Ecol Progr Ser, 362: 181-192

Otero J., Álvarez-Salgado X.A., González A.F., Gilcoto M., Guerra A. 2009. Influence of high-frequency coastal

upwelling events on Octopus vulgaris larval dynamics in the NW Iberian shelf Mar Ecol Progr Ser, 386: 123-

132

Rocha, F., Guerra, A., Prego, R. Piatkowski, U. (1999). Cephalopod paralarvae and upwelling conditions off

Galician waters (NW Spain). J. Plankton Res, 21: 21-33.

Rocha, F., Gracia, J., González, A.F., Jardón, C.M. Guerra, A. (2004). Reliability of a model based on short

survey fishery statistics: Application to the monk fish Lophius spp Galician Fishery. ICES J Mar Sci, 61: 25-

34.

Roura, A., González, A.F., Pascual, S., Guerra, A. (2010). A molecular approach to identifying the prey of

cephalopod paralarvae. ICES J Mar Sci, 67: 1408-1412.

Roura A, González AF, Redd K, Guerra A. (2012). Molecular prey identification in wild Octopus vulgaris

paralarvae. Mar Biol, 159: 1335-1345

Roura A, Álvarez-Salgado XA, González AF, Gregori M, Rosón G, Guerra A. (2013). Short-term meso-scale

variability of mesozooplankton communities in a coastal upwelling system (NW Spain). Progr Oceanogr,

109: 18-32

Sakurai, Y., Kiyofuji, H., Saitoh, S., Goto, T., Hiyama, Y. (2000) Changes in inferred spawning areas of

Todarodes pacificus (Cephalopoda: Ommastrephidae) due to changing environmental conditions.ICES J.

Mar. Sci., 57: 24-30.

Simón, F., Rocha, F., Guerra, A. (1996). The small-scale squid hand-jig fishery off the northwestern Iberian

Peninsula: Application of a model based on short fishery statistics survey. Fish Res, 25: 253-263.